▶SDGsへの取り組みについてについてはこちら

▶「い草」についてはこちら

▶「い草」を使ったサステナブル家具の一覧はこちら

グリーン購入法は国や自治体による環境配慮型製品の調達を推進する法律です。2001年の施行以来、22分野288品目が対象となり、調達担当者には適合製品の選定が求められています。制度の仕組みから判断基準、実務上のポイントまで、調達業務に必要な知識を解説します。

グリーン購入法とは制度の基本と成立背景

循環型社会の実現に向けて、需要面からの環境負荷低減を図る法制度として誕生したグリーン購入法。大量生産・大量消費・大量廃棄の経済構造を転換し、公共調達を通じて市場全体の環境配慮を促進する重要な役割を担っています。

法律の正式名称と制定年・施行年:どのように誕生したか

グリーン購入法の正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」です。2000年5月に制定され、2001年4月に施行されました。地球温暖化や廃棄物問題の深刻化を背景として、従来の供給面での環境対策だけでなく、需要面からのアプローチが必要との認識から誕生しました。循環型社会形成推進基本法の個別法として位置づけられ、持続可能な社会構築の基盤となる制度として設計されています。

制度制定の背景:環境負荷・循環型社会・政府の取組から

大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした経済活動により、地球温暖化や廃棄物問題が深刻化している状況を受けて制定されました。環境問題の解決には、経済社会のあり方自体を環境負荷の少ない持続的発展が可能なものへと変革する必要があります。再生品等の供給面での取組だけでなく、需要面からの取組が重要であるという観点が制度設計の根幹となっています。政府調達の大きさを活用し、市場転換の牽引役を果たすことを目指しています。

制度の目的:需要面からの環境改善と公共調達の役割

グリーン購入法は、環境物品等への需要転換を促進し、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としています。国等の公的機関が率先して環境物品等の調達を推進し、これを呼び水として地方公共団体や民間部門への取組拡大を図ります。公的調達による一定のマーケットボリューム確保により、環境配慮製品の価格競争力向上と安定供給体制の構築を促し、短期間での市場定着を実現する役割を果たしています。

基本方針とその改定のプロセス:誰が決めてどう更新されているか

環境省が主導して基本方針を策定し、毎年度見直しを行っています。特定調達品目の開発・普及状況や科学的知見の充実等に応じて適宜見直しが行われ、学識経験者等の意見を踏まえた適正な手続きで更新されます。基本方針には提案募集制度があり、企業や業界団体が新しい品目や調達基準を提案できます。改定案には意見募集(パブリックコメント)を実施し、透明性を確保した手続きで閣議決定されています。

誰が対象になるか/義務・責務の範囲

グリーン購入法は対象主体により異なる責務レベルを設定し、段階的な環境配慮調達の普及を図っています。国等の義務的調達から民間の努力義務まで、社会全体での取組拡大を目指した制度設計となっています。

国・独立行政法人等の義務:義務として定められた調達基準

国、独立行政法人、特殊法人には環境物品等の調達推進が義務として課せられています。毎年度、基本方針に即して調達方針を作成・公表し、調達方針に基づく調達実施、調達実績の取りまとめ・公表、環境大臣への通知が必要です。特定調達品目については、判断の基準を満たす物品等について調達目標を設定し、可能な限り環境配慮物品・サービスの調達を推進する義務があります。調達量確保を考慮した基準設定により実効性が図られています。

地方公共団体・自治体の位置づけと責任/努力義務の内容

都道府県、市町村、地方独立行政法人には努力義務が課されています。毎年度、物品等の調達に関して予算や事務・事業予定等を勘案し、環境物品等の調達推進を図るための方針を作成するよう努める必要があります。地域の自然的社会的条件に応じた調達推進が求められ、特定調達品目に該当する物品等については調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとされています。国に準じた取組により地域レベルでの拡大を図ります。

民間企業・事業者・消費者の関わり方:社会的期待と努力義務

事業者および国民には、物品を購入・借り受ける場合や役務の提供を受ける場合、できる限り環境物品等を選択するよう努める一般的責務が定められています。事業者には製品の環境情報を適切に提供する責務もあります。法的拘束力は限定的ですが、社会的責任として環境配慮調達への取組が期待されており、企業の環境経営や消費者の環境意識向上を通じて市場全体の環境配慮を促進する仕組みとなっています。

対象となる調達品目・役務の範囲:特定調達品目とは何か

2025年度現在、22分野288品目が特定調達品目として定められています。紙類、文具類、オフィス家具等、画像機器等、電子計算機等、家電製品、照明、自動車等、制服・作業服等、インテリア・寝装寝具、設備、災害備蓄用品、公共工事、役務、ごみ袋等が含まれます。各品目には再生材料の使用率、省エネ性能、有害物質の使用制限等の環境要件が規定されています。品目の追加・見直しは毎年行われ、技術進歩に対応した基準更新が図られています。

特定調達品目と判断基準の詳細

環境負荷低減効果を客観的に評価するため、特定調達品目ごとに具体的な判断の基準が設定されています。数値等の明確性が確保できる事項について基準を定め、調達担当者が実際の調達時に活用できる指針となっています。

品目分類:家具・什器・文具・機器・印刷物など

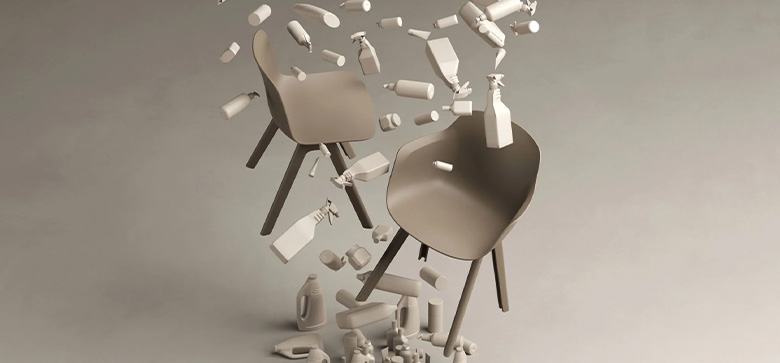

22分野の品目分類は調達頻度や環境負荷削減効果を考慮して設定されています。紙類ではコピー用紙やトイレットペーパーなど日常的に大量調達される消耗品、文具類では85品目におよぶ事務用品、オフィス家具等では机・椅子・棚など長期使用される耐久財が対象です。画像機器等ではコピー機やプリンタなどの電子機器類、設備分野では太陽光発電システムや燃料電池など大型設備、役務分野では印刷や清掃などサービス業務も含まれています。

判断基準とは何か:環境性能・素材・寿命・再利用性などの要素

判断の基準は環境負荷低減の観点から、数値等の客観性が確保できる事項について設定されています。再生材料の配合率、省エネルギー性能、有害物質の使用制限、耐久性・修理可能性、廃棄時の環境負荷などが主要な評価要素です。例えばティッシュペーパーでは古紙パルプ配合率100%、文具類では再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用など、具体的な数値基準が明記されています。基準を満たすだけでなく、より環境負荷の少ない調達が求められます。

環境ラベル(エコマーク等)との使い分けとその意義

エコマークなどの第三者機関による環境ラベルの活用が推奨されています。エコマーク認定基準は市場において約20%程度の商品が満たすことができる基準として設定される一方、グリーン購入法の調達基準は調達量確保を考慮した必要十分な環境配慮水準として位置づけられています。エコマーク認定製品は原則としてグリーン購入法の判断の基準に適合しており、調達担当者にとって製品選定の有効な指標となります。

発注・設計者がチェックすべき実務上のポイント

環境配慮調達を確実に実施するため、製品選定から廃棄まで、ライフサイクル全体を通じた環境負荷評価が重要です。品質・機能・価格に加え、環境性能を総合的に評価する視点が求められています。

製品選定時の品質・耐久性・メンテナンス性の確認項目

環境配慮製品であっても品質、機能等の一般的事項と適正な価格が確保される必要があります。耐久性については製品の長期使用可能性、修理・部品交換の容易さ、保守サービス体制の充実度を確認します。メンテナンス性では清掃・点検の簡便性、消耗部品の入手しやすさ、故障時の対応体制を評価します。初期コストが高くても、使用期間全体でのライフサイクルコストが低減される製品を選択する視点が重要です。

素材の合法性・再生材の使用・製造過程での環境配慮の確認

原材料の合法性確認では、木材製品における違法伐採材の排除、再生材料の使用率や品質証明、有害物質の使用制限遵守状況を調べます。製造過程での環境配慮については、工場でのエネルギー効率、廃棄物削減対策、排水・排気処理の適切性を確認項目とします。サプライチェーン全体での環境管理体制、ISO14001等の環境マネジメントシステム認証取得状況も重要な判断材料です。製品情報の透明性、トレーサビリティの確保が必要です。

廃棄時の見通しとライフサイクル全体での環境負荷を考える設計

製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷評価を行い、資源採取から廃棄までの各段階での環境影響を考慮します。廃棄時の処理方法、リサイクル可能性、有害物質の適切な処理体制を確認し、廃棄物発生量の最小化を図る設計を重視します。製品の分解容易性、材料の分別可能性、リサイクル材料としての品質確保などが重要な確認項目です。使用後の再使用・再利用可能性、アップグレード対応、部分更新による延命措置の可能性も評価対象とします。

見積もり・コスト比較時の環境付加価値をどう評価するか

初期調達コストに加え、運用コスト、メンテナンスコスト、廃棄コストを含むライフサイクルコストでの比較評価を行います。省エネ効果による電力費削減、長寿命化による更新頻度低減、リサイクル価値による廃棄費用軽減など、環境配慮による経済効果を定量化します。価格だけでなく環境負荷削減効果を数値化し、CO2削減量、廃棄物削減量、資源使用量削減などの環境価値を評価指標として活用します。

調達方針と実施プロセス:調達担当者が取るべきステップ

効果的な環境配慮調達の実現には、組織的な取組体制の構築と段階的な実施プロセスの確立が不可欠です。調達方針の策定から実績管理まで、体系的なアプローチにより継続的改善を図る仕組みづくりが重要となります。

調達方針の策定:明文化と社内ルール作りのポイント

基本方針に即した調達方針の策定では、組織の特性や予算規模に応じた具体的な調達目標設定を行います。環境物品等の調達推進体制として、体制の長には局長相当職以上の者を配置し、すべての内部組織が参画する組織横断的な推進体制を構築します。調達方針には対象品目の範囲、環境配慮の優先順位、実施体制、調達目標を明記し、関係者全員が理解できる内容とします。年度ごとの見直しにより継続的改善サイクルを確立します。

仕様書作成・発注・選定時のチェック項目

仕様書作成時には特定調達品目の判断の基準を満たす要件を明記し、配慮事項についても可能な範囲で仕様に盛り込みます。入札公告や契約書類には環境配慮要件を明確に記載し、応札者が適合性を証明できる資料提出を求めます。製品選定では環境ラベル認証の確認、メーカーの自己宣言の妥当性検証、第三者機関による証明書の確認を実施します。価格と環境性能を総合的に評価し、環境配慮要件の適合性確認を入札参加資格として位置づけます。

調達・購入の実務:調達者が留意すべき手順と問題点

調達実務では判断の基準への適合性確認を最優先とし、エコマークなどの環境ラベルを活用した効率的な製品選定を行います。複数品目を同時調達する場合の優先順位設定、代替製品の検討、供給業者との調整など、実務上の課題への対応策を準備します。調達困難な場合の代替手段として、より高い環境性能を持つ他品目での代替、リース・レンタルの活用、中古品の利用なども選択肢に含めます。調達総量の抑制にも留意し、真に必要な物品のみの調達を心がけます。

実績の記録・報告・モニタリング:制度遵守と改善のために

調達実績の正確な記録・集計により、調達方針の達成状況を定期的に評価します。品目別の調達実績、環境配慮要件の適合状況、調達目標の達成率を定量的に把握し、課題の抽出と改善策の検討を行います。調達実績の公表により透明性を確保し、ステークホルダーへの説明責任を果たします。環境負荷削減効果の試算、CO2削減量の定量化、廃棄物削減効果の測定など、環境改善効果の見える化により取組の意義を明確にします。

<い草を使用したサステナブル家具はこちら>

まとめ

グリーン購入法は循環型社会実現に向けた重要な政策手段として、公共調達を通じた市場転換の牽引役を果たしています。調達担当者は制度の理解と適切な運用により、環境負荷削減と経済効率性を両立した調達業務を実現可能です。継続的な取組により組織の環境ブランド価値向上と持続可能な社会構築への貢献を図れます。